全球每年因耐药菌感染相关死亡高达471万,抗生素研发步履维艰。面对这一严峻挑战,一种源自污水的古老病毒——噬菌体,正被上海科研团队重新赋能,为破解超级细菌难题开辟出一条高效精准的“中国路径”。今天的(7日)《上海新“质”力》系列请听报道《剑指超级细菌,以科技筑牢健康防线》:

噬菌体是地球上数量最多的微生物,作为专门攻击细菌的病毒,早在上世纪就被多国探索用于抗菌治疗。但受限于筛选低效、配型迟缓等技术瓶颈,且随着抗生素普及,其应用一度停滞。如今,当“超级细菌”让抗生素束手无策,全球再度聚焦这一“老技术”。

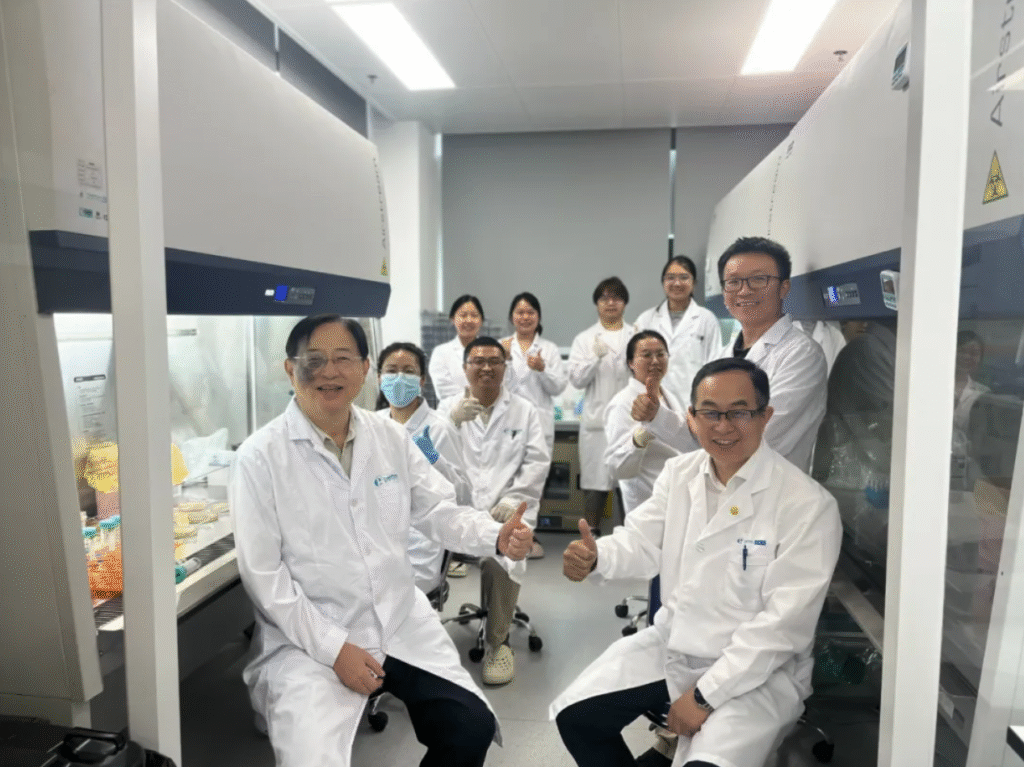

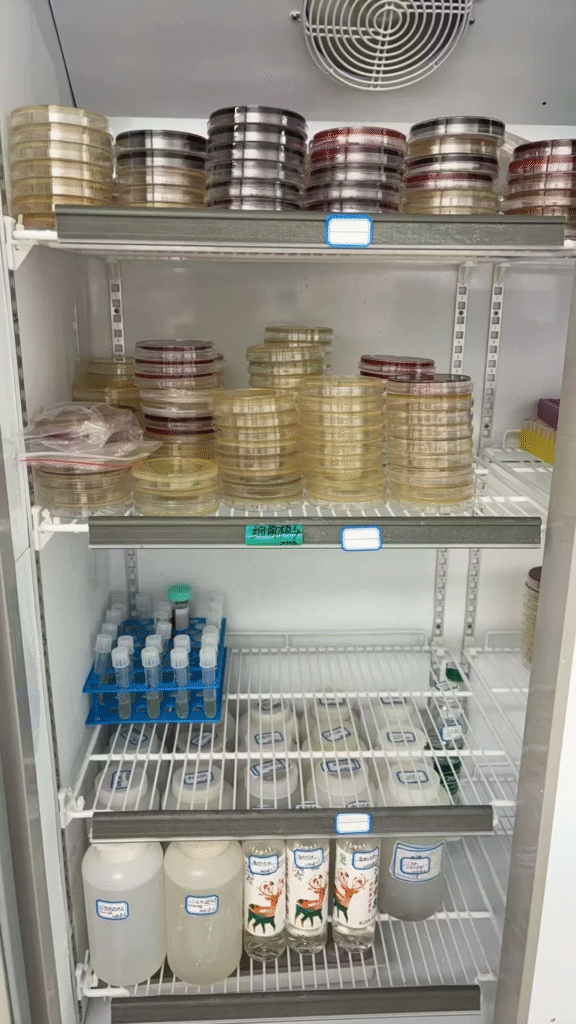

而这“能救命的噬菌体”,藏在哪?答案可能出人意料 —— 污水里。复旦大学噬菌体研究所所长、中山医院肾脏移植科学术带头人朱同玉笑着说,他们团队的冰箱里,没有美食,只有来自全国污水处理厂的样本,这是他们的“噬菌体宝库”。

“抗生素的研发速度根本就赶不上细菌的变异的速度那怎么办?所以自然界给我们的馈赠就是有超级细菌的天敌噬菌体,我们主要比如从污水中间就可以获得,大家看到有个很有趣的现象,比如说一潭污水过上两三个礼拜,这个污水变清了,一个里边的杂质沉淀下来了,更重要的是里边的细菌被腐蚀细菌的微生物,噬菌体把这细菌消灭掉了。”

朱同玉团队凭借独特的提纯工艺,把人人厌弃的污水变废为宝,从中精准捕捉到有用的噬菌体。另人惊喜的是,噬菌体只攻击细菌,对人体真核细胞无害,副作用远低于抗生素 —— 团队治疗的200多例患者中,副作用发生率仅7%,且多是可处理的发热,没有抗生素常见的过敏问题。 84岁的吴老先生就是受益者。他的家人说,在做完膝关节置换后,老人因急性胆囊炎引发耐药菌感染,进ICU后肺部炎症急剧加重,抗生素已无药可选。

“经过两轮的噬菌体疗,肺部的感染就控制住了,老人现在呢,他就相当于已经脱离了危险期,每天已经开始做康复了。”

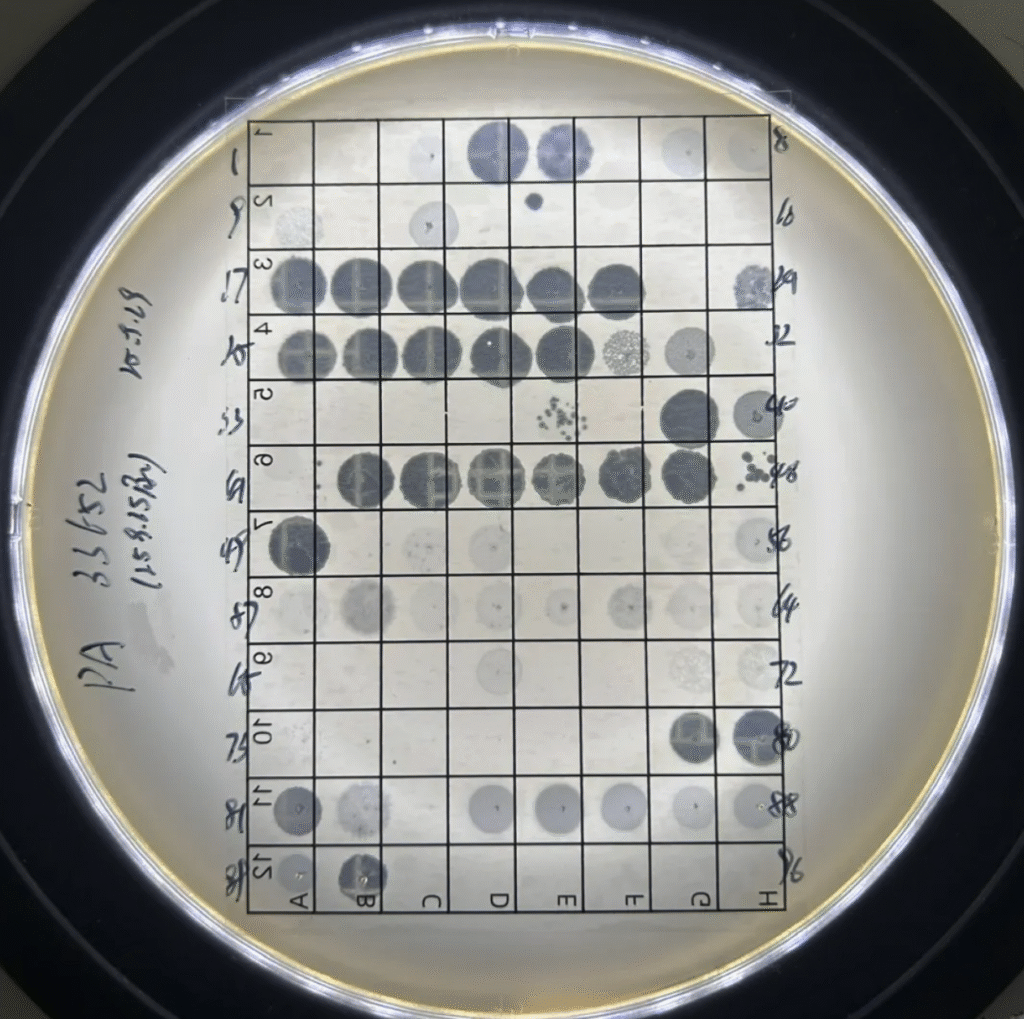

对于无药可用的感染患者而言,每分每秒都是在生死边缘徘徊,复旦大学噬菌体研究所副研究员吴楠楠介绍,在建立全国细菌样本数据库的基础上,团队研发“虚拟配型”技术,打破传统需实体细菌样本的局限,通过技术升级让治疗效率倍增。过去 72 小时完成的分离、筛选、治疗全流程,如今借助虚拟配型可大幅压缩至一小时,且能应对患者不同部位的多重耐药菌感染。

“我们现在可以根据流行病学信息,患者获得这个细菌的时间地点,还有这个细菌的一些特征,药敏特征,通过我们的数据库去推断它是这个细菌的哪一个型别。我们虚拟配型就直接给到患者去治疗。所以当医生提出治疗的请求的时候,我们在一个小时之内就可以交付噬菌体。”

作为对抗细菌的“特种兵”,每种噬菌体通常只精准攻击某一种细菌。为实现从“个性化救援”到“规模化武器”的跨越,朱同玉带领团队借助合成生物学技术,持续推进噬菌体的工程化改造。目前,团队已在制剂开发与生产工艺等关键环节取得多项专利。随着研究的深入,噬菌体的应用前景正不断拓展,有望为多种疾病的治疗开辟全新路径。

“噬菌体它不单裂解细菌的问题,更多的它是一种研究工具,它可以作为疫苗的载体,可以通过喷雾等等直接到我们的呼吸道,可以作为治疗肿瘤的一种载体技术等等。所以噬菌体是一种平台技术,它不单是治疗我们耐药菌感染的问题,它也是未来我们药物研发领域一个重要的方向和工具。”