看到污水你是否会避而远之?而污水能治病且是顽疾良药你知道吗?

全球每年因耐药菌感染相关死亡达471万,抗生素研发速度远不及细菌变异的“魔高一尺”,一种名为噬菌体的古老微生物正被重新唤醒。在上海科研力量的赋能下,正在从实验室走向临床,为破解抗生素耐药这一全球公共卫生难题,开辟出高效精准的“中国路径”。

从“污水寻宝”到“1小时配型”,新质生产力打破技术僵局

噬菌体是地球上数量最多的微生物,每毫升污水中就可能存在数百万个。作为专门攻击细菌的病毒,它对人体真核细胞无害的天然特性,本是对抗细菌感染的“天选之子”,却因传统技术的局限难以发挥作用。

“过去治疗耐药菌感染,要先从污水里筛选噬菌体,再和患者体内的细菌配型,整个过程至少需要一周,很多危重病人根本等不起。” 复旦大学上海医学院副院长、复旦大学噬菌体研究所所长、中山医院肾脏移植科学术带头人朱同玉的话,道出了传统噬菌体治疗的困境。

而现在,上海科研团队用“虚拟配型”技术,彻底打破了这一僵局。这项依托大数据与流行病学分析的创新技术,无需等待患者的细菌样本,仅凭感染地点、细菌药敏特征等信息,就能通过数据库精准推测细菌型别,1小时内出具噬菌体“鸡尾酒”配方 —— 即混合3—4种噬菌体,覆盖排名前三的可能致病菌,实现“抢先治疗”。

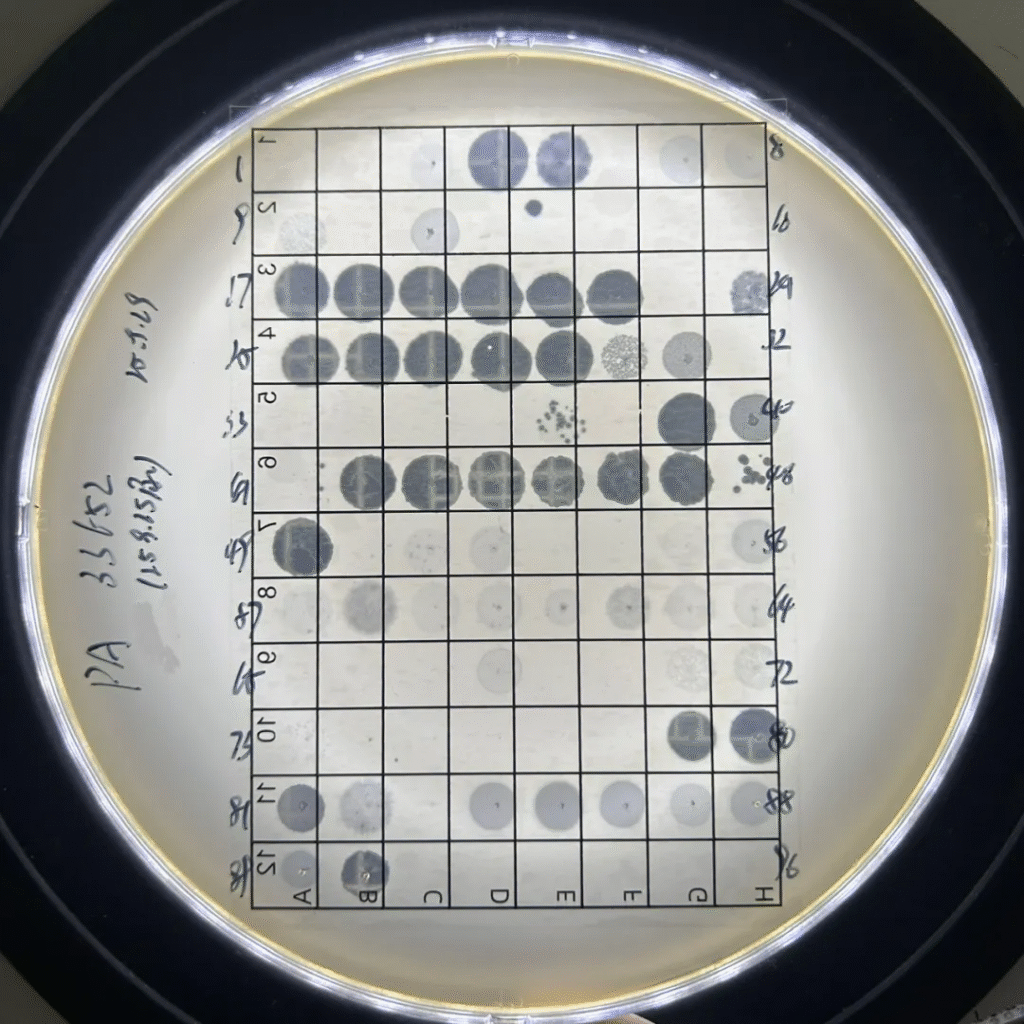

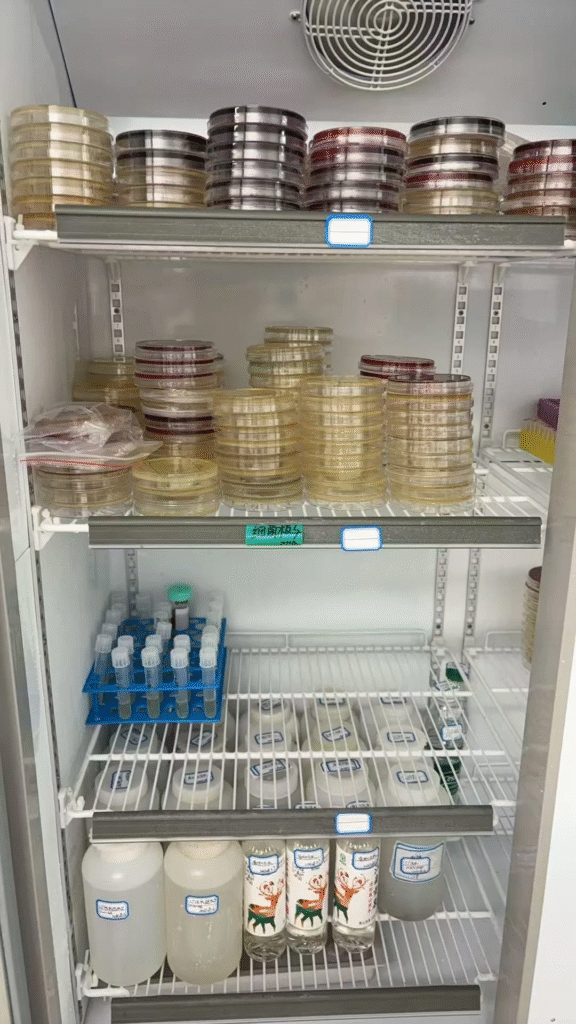

支撑这一突破的,是团队历时8年构建的“生物资源库”。在复旦大学噬菌体研究所的冰箱里,没有美食,只有来自全国20多个省市污水处理厂、医院的样本,累计筛选出上千株噬菌体,形成了覆盖鲍曼不动杆菌、铜绿假单胞菌等常见耐药菌的“武器库”。

去年一年,团队对鲍曼不动杆菌的配型成功率接近100%,仅两株新出现的菌株未匹配到现成噬菌体——而这两株菌株,又成了拓展“武器库”的宝贵资源。

从“个体化救援”到“工程化改造”,构建全链条创新体系

84岁的吴爷爷,是这项技术的直接受益者。此前,他因膝关节置换术后引发急性胆囊炎,进而感染耐药鲍曼不动杆菌,进ICU后肺部炎症急剧加重,常规抗生素全部失效。

“当时医生说已经没药可选了,我们抱着最后一丝希望转来中山医院。” 老人家属回忆,转院后团队用虚拟配型精准命中“K23型”鲍曼不动杆菌,仅两次噬菌体治疗,老人的痰液就明显减少,肺部感染得到控制,两周后脱离危险,如今已能正常吃饭、做康复训练。

这样的案例,在上海的临床实践中并非个例。截至目前,团队已完成200多例噬菌体治疗,有效率达78%,远超抗生素的50%;副作用发生率仅7%,且多为可处理的发热,无抗生素常见的过敏反应。

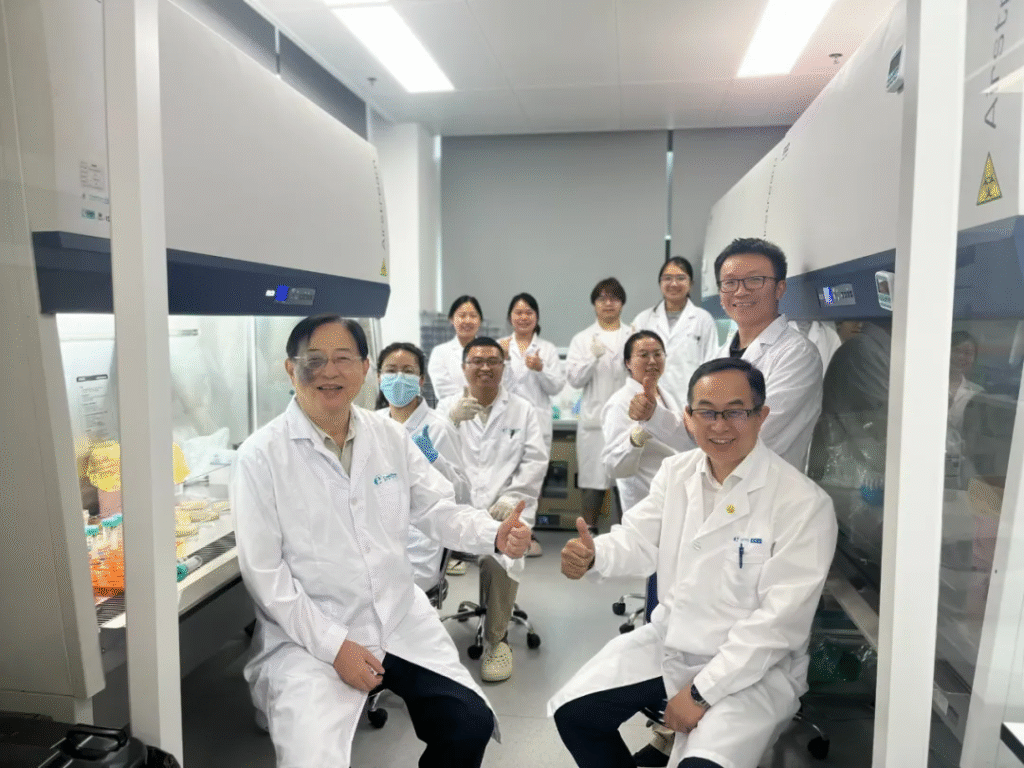

成绩的背后,是一支平均年龄30岁的年轻团队构建的全链条创新体系。不到20人的团队里,一半成员拥有研究生学历,学科背景覆盖病毒学、病原微生物学等领域,他们不仅突破了配型技术,还通过合成生物学改造噬菌体,让这个“天然杀手”变得更强大。

“有些细菌会产生‘抵抗系统’,我们就通过基因编辑增强噬菌体的粘附力;有些噬菌体抗菌谱窄,我们就改造它的‘攻击靶点’,让它能应对更多菌株。” 朱同玉解释,团队已围绕噬菌体制剂、提纯工艺、工程化改造等核心环节,拿下一系列专利,实现了从“个体化救援”到“标准化产品”的跨越。

从“实验室突破”到“产业化推进”,探索全球领跑的“中国路径”

“欧美国家虽已批准部分噬菌体临床技术,但我们在配型速度、个体化方案设计上更具优势。”朱同玉透露,目前团队正与国家相关部门沟通,推动噬菌体治疗成为规范临床技术,同时探索其在疫苗载体、肿瘤治疗等领域的应用——未来,噬菌体有望成为“平台型技术”,在更多医疗场景发挥作用。

从污水中的“天然微生物”,到实验室里的“工程化利器”;从1小时完成的“精准配型”,到覆盖全流程的“产业体系”,上海用新质生产力,让噬菌体完成了华丽蜕变。这不是对传统技术的简单复刻,而是通过大数据、合成生物学、标准化生产等现代科技的深度融合,实现了从“可使用”到“高效用”的质变。